市指定文化財16 道場窪遺跡

道場窪遺跡(どうじょうくぼいせき)

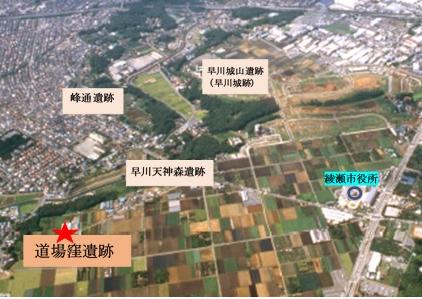

道場窪遺跡の位置

道場窪遺跡は、目久尻川東岸の台地上にある縄文時代の集落です。平成10年10月~11年3月に綾瀬市リサイクルプラザの建設に伴う事前の発掘調査で明らかになりました。調査では、縄文時代中期の住居や建物跡、大量の土器・石器が出土しました。

道場窪遺跡は、周辺の地形や現況から、調査範囲外にも遺跡が良好な状態で残存している可能性が極めて高く、集落の全容を明らかにしうる遺跡として評価されています。縄文時代中期における綾瀬市域の歴史を紐解くうえで欠かすことができない貴重な遺跡として、令和6年3月12日に市の指定文化財として指定されました。

指定範囲は、市リサイクルプラザの敷地全体です。

道場窪遺跡(現在の市リサイクルプラザ)

リサイクルプラザの敷地内には、道場窪遺跡を紹介する看板が設置されています。裏面では、周辺の遺跡も紹介しています。

検出された遺構

道場窪遺跡西側全景

発掘調査では、縄文時代、中世、近世以降の遺構が検出されました。

【縄文時代中期の遺構】

縄文時代中期の竪穴住居址28軒、掘立柱建物址1棟、集石7基が検出されました。

各時期の住居跡は、北側から南側にかけて弧を描くように展開していることから、縄文時代中期の環状集落※1だと考えられます。全体の調査を行っていないため、集落の正確な面積は不明ですが、住居の数や広がり方から、大型の環状集落である可能性が指摘されています。

※1環状集落(かんじょうしゅうらく):中央の広場を囲むように住居が並ぶ、同心円状の集落のこと。

中世期の道路と側溝と思われる溝

【中世・近世以降の遺構】

中世末から近世初頭の「道路」の跡が検出されました。調査を行ったエリアのすぐ南側には、春日道と呼ばれる古い道が伝わっており、道場窪遺跡の周辺が中世頃から続く大切な生活道路であったことがうかがえます。

道路のほかに、道と並走するように作られた溝(側溝と考えられている)や、畑の境界を示す溝が発見されています。

江戸時代以降は、居住域ではなく畑地や道路として利用されたことが分かります。

この記事に関するお問い合わせ先

- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。

-

更新日:2024年10月01日