市民協働事業

私たちの“まち”が、誰にとっても暮らしやすく、潤いのある豊かなものであって欲しいと思うのは、すべての市民の願いです。

市民、事業者、行政など多様な主体が協力し合い、それぞれの持つ知恵と責任によって住みよい“まち”にするために行動することを「市民協働によるまちづくり」といいます。

市民協働事業は、真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現のために、立場の異なる主体が、共通の課題解決に向けて、お互いの提案に取り組むことで、多様な価値観、地域の住民ニーズに対応できる公共サービスを生み出すとともに、さらに充実・発展させるための制度です。

市民協働事業とは

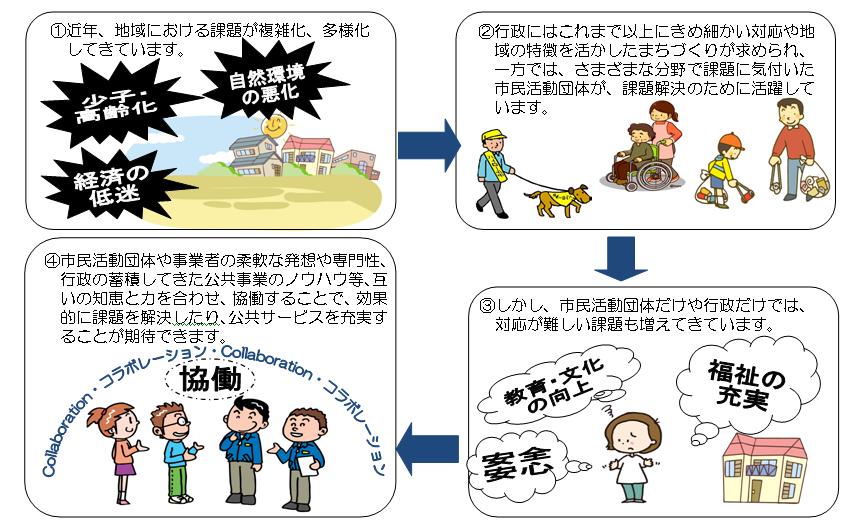

市民協働事業が必要な理由

少子高齢化社会の本格的到来をはじめ、世界規模での自然環境の悪化や経済の低迷、人々の価値観や生活様式・ニーズの著しい個性化・多様化など、私たちを取り巻く社会経済環境は大きく変化しています。

一方、ボランティアグループやNPO法人・自治会など、市民活動を行う民間非営利活動が活発化し、公共サービスの新たな担い手が増えることで、「自明の前提」とされてきた「公共=行政」という考え方が変化しつつあることは、これからの社会にとって大きな期待となっています。

市民協働事業とは、地域課題の解決や市民サービスの向上など、真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会を実現するために、市民活動団体と行政が協力・補完し合って取り組むための制度であり、綾瀬きらめき市民活動推進条例(平成16年条例第5号)第8条第3号に規定された「市の事業への参入の機会」に位置づけられたものです。

市民協働事業が必要な理由のフロー図 拡大画像 (JPEG: 109.3KB)

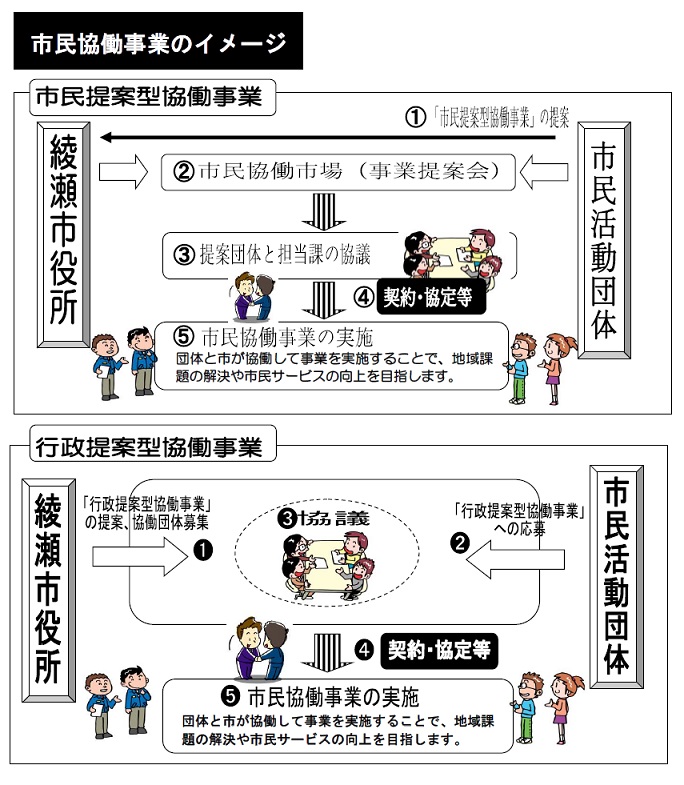

市民協働事業の仕組み

市民協働事業は、「市民・行政相互提案型協働事業」ともいわれるように、市民活動団体等が市に対して事業提案を行う「市民提案型協働事業」と、市が市民活動団体等に対して事業提案を行う「行政提案型協働事業」の2つの制度で構成します。

協働事業のイメージ

市民協働事業

協働事業のイメージ 拡大画像 (JPEG: 179.9KB)

市民協働事業を円滑にすすめるための4つの原則

原則1 相互理解の促進と対等な関係の保持

市民活動団体と行政には、考え方や意思決定の方法、仕事の進め方などいわゆる“文化の違い”があります。

協働事業に取り組む上では、お互いの“文化の違い”を理解するための努力をすることと併せて、他方に従属または依存することなく各々の自由な意思に基づき対等な関係を保持することが必要です。

原則2 課題・目的・プロセスの共有

文化の異なる主体が一緒に課題解決を目指すためには、企画立案・実施・評価の各段階において、課題・目的・プロセスを共有する必要があります。そのために公開の場での検討など、積極的に協議の場を設けることが必要です。

原則3 役割分担と責任の明確化

協働事業は市民のために行われるものであり、成果を上げるための制度です。

事業を具体的に進め、協働による相乗効果を上げるためには、各主体の役割分担や責任分担を明確にし、効率的・効果的に取り組むことが必要です。役割分担や責任分担は、対等な協議による合意に基づき、協定書等として文書化し、実効性を高めることが必要です。

原則4 公平性・公正性・透明性の確保

協働事業として提案された事業の選定や、協働事業の相手方の選定を行う際には、公平な競争条件の設定や、公正な選定を行うために、事業の提案、企画、選定結果、実施状況など協働のプロセスを含めて公表するものとします。

市民協働事業への提案又は応募方法

各制度の募集ページを参照してください。

事業の実施報告

市民協働事業の実施結果は、事業報告書を市民活動推進課に提出するとともに、事業終了後に開催する事業報告会で成果を発表します。

関連ファイル

綾瀬市市民協働事業要綱 (Wordファイル: 135.0KB)

令和8年市民協働事業応募の手引き (PDFファイル: 1.3MB)

市民提案型協働事業提案書(第1号様式) (Wordファイル: 50.0KB)

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)

ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(市民共創)

お問い合わせフォーム(多文化共生)

- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。

-

更新日:2025年05月22日